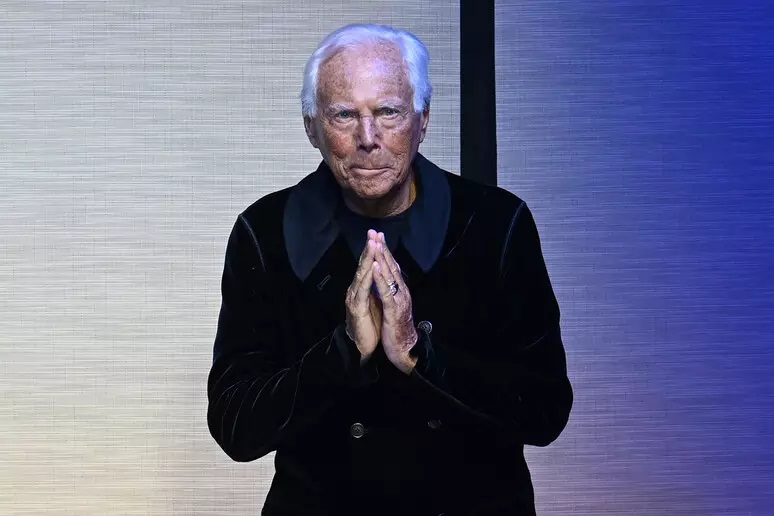

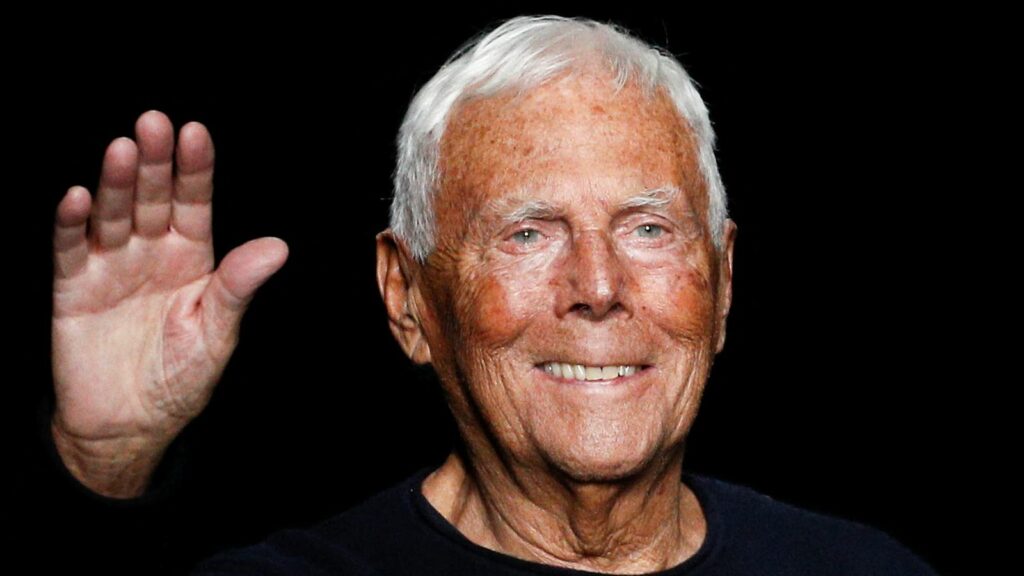

Pantelleria ricorda Giorgio Armani| 𝐑𝐀𝐃𝐈𝐎 ® 𝐏𝐀𝐍𝐓𝐄𝐋𝐋𝐄𝐑𝐈𝐀

La comunità di Pantelleria si è raccolta in un momento di grande emozione per rendere omaggio a Giorgio Armani, cittadino onorario dell’isola e figura amata per la sua semplicità e discrezione. Radio Pantelleria racconta l’evento si è svolto a l’8 settembre 2025 a Cala Gadir, luogo simbolico che lo stilista considerava casa, e ha visto la partecipazione di amministratori, collaboratori e cittadini. Un omaggio sentito e sobrio La cerimonia, caratterizzata da sobrietà e partecipazione, è stata voluta dalle autorità locali come espressione del sentimento collettivo. Il Vicesindaco Adele Pineda ha introdotto la giornata sottolineando che ogni gesto rifletteva il desiderio della comunità di celebrare la memoria di un uomo che ha portato il nome di Pantelleria nel mondo con stile unico. Il Sindaco Fabrizio D’Ancona ha ricordato Giorgio Armani come un’icona di eleganza e un custode dell’isola, impegnato concretamente nella valorizzazione del territorio, nei restauri rispettosi e nel sostegno alle iniziative locali. “Pantelleria oggi lo piange, ma lo custodisce nel vento e nei paesaggi che tanto amava”, ha dichiarato il Sindaco. Le testimonianze della comunità Il Presidente del Consiglio Comunale, Giuseppe Spata, ha ribadito il legame speciale tra Armani e Pantelleria, ricordando la cittadinanza onoraria conferita nel 2006 e definendo lo stilista un punto di riferimento silenzioso ma costante per l’isola. I collaboratori dello stilista hanno aggiunto un tocco personale all’omaggio. Gioele Illirico ha parlato di Armani come di un “secondo padre”, sempre attento e rispettoso nei confronti di chi lavorava con lui. Aneddoti personali La poesia e il silenzio collettivo Il momento più intenso è stato segnato dalla lettura di una poesia dedicata a Giorgio Armani scritta da Giusy Andaloro e letta da Giusy Billardello che ha messo in luce il suo legame indissolubile con Pantelleria e la sua capacità di elevare la bellezza quotidiana. L’evento ha mostrato come, attraverso il ricordo condiviso, la comunità diventasse un’anima collettiva, riflettendo lo spirito dell’uomo che tanto amava la discrezione e la semplicità. L’eredità di Giorgio Armani a Pantelleria Secondo Don Vito Impellizzeri, la vita di Armani e il suo rapporto con l’isola possono essere sintetizzati in tre punti: L’omaggio si è concluso con un minuto di silenzio, la deposizione di fiori in mare e un lungo applauso, simbolo dell’affetto eterno dell’isola verso uno dei suoi cittadini più illustri. La memoria di Armani vive nei silenzi dell’isola, nella luce dei tramonti e nei gesti semplici, custode di un’eleganza che parla senza parole Immagini di Clara Garsia